帰化申請のご相談~申請手続きまでオンラインでの打ち合わせ出来ます。

当事務所の近くでも遠方でも来所は不要です。

ご希望の方にズーム(zoom)のURLを送信いたします。

ご指定の時間にURLをクリックするだけで面談できます。

まずは相談フォームorお電話でお気軽にお問い合わせください。

帰化申請書の書き方と記載例

.jpg)

この記事は帰化する時に提出する帰化申請書の書き方と記載例をご紹介します。

帰化許可申請書の書き方を動画で解説

zoom会議を使って解説した動画になります。

解説は10秒ほど先になります。

まず帰化申請の様式が新しくなっています。

新しく在留カード番号や特別永住者番号を書く欄がふえました。

まず帰化申請書の入手先は、大阪法務局などの行政庁の窓口になります。

在留資格(ビザ)申請の様に入管庁のホームページからダウンロードできない形になっています。

.png)

しかも窓口で帰化申請書をくださいと言っても貰えません。

帰化の事前相談した人だけに渡されるものです。

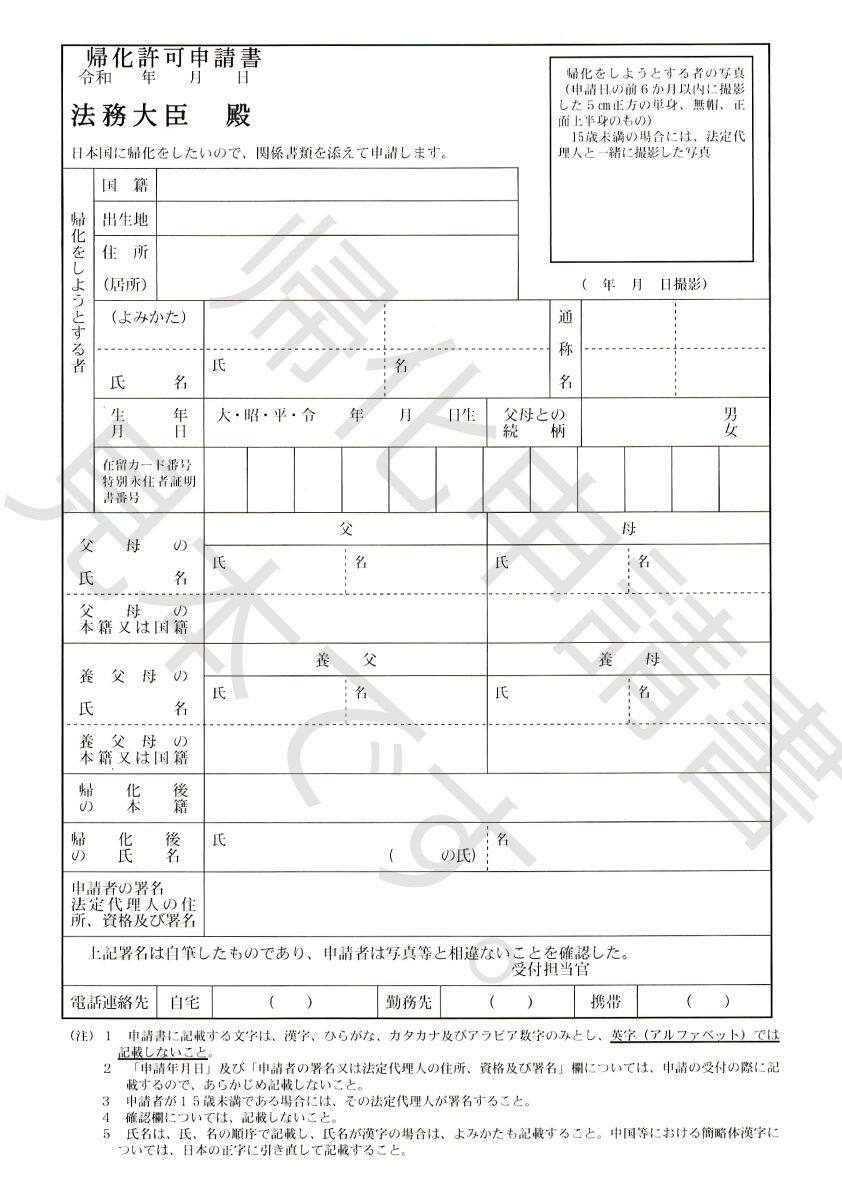

新しい帰化申請書の見本

新しい帰化申請書は上記の様な感じになります。

旧タイプと比べて、大きな変化は有りません。

新しく在留カード番号と特別永住者番号を書く欄が増えました。

あとは通称名の欄も3つから2つに減っています。

(通称名の変更が難しくなったためと思われます)

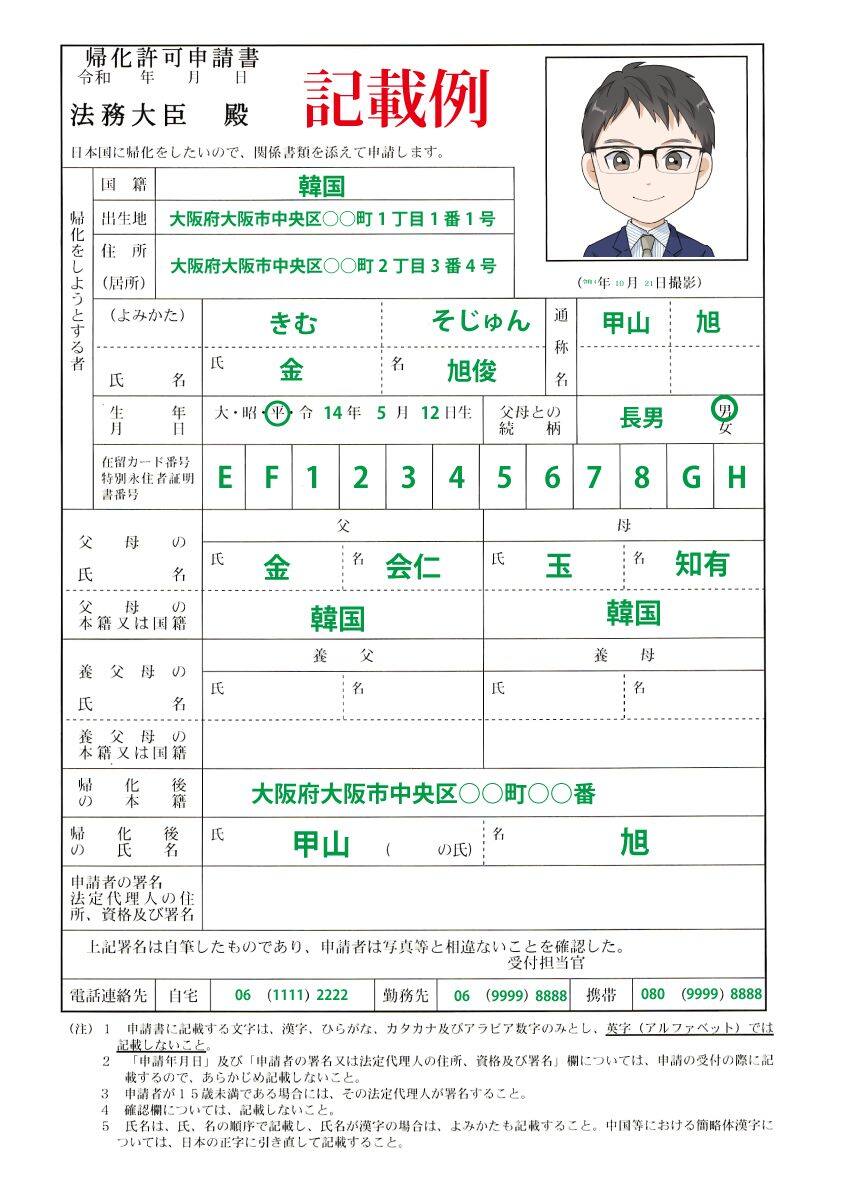

帰化申請書の記載例

新しい帰化申請書の記載例が上記になります。

この書類は帰化申請者の基本情報を記入するものなので、突っ込んだ情報は少ないですね。

詳しい書き方は記事の下部でご説明させていただきます。

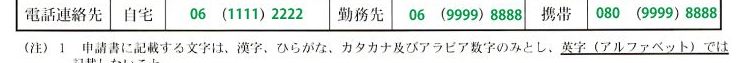

帰化申請書記載の共通ルール

記入欄の個別的な説明の前に、書類の全体的なルールをご説明します。

入管庁に提出する書類と異なり、法務局は書類の体裁に厳格な部分がございます。

(在留資格の書類は、少々の書き間違いも大目に見てくれる部分がある)

- 文字は黒ボールペンで記入

- 申請書の文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字のみ。

- 英字(アルファベット)は使用禁止(カード番号など一部除く)

- 中国の略字体や台湾の繁体字はダメ

- 簡字体や繁体字は日本語に変換する

- 年号は和暦のみ(西暦はダメ)

- 住所表記は○○番○○号

- 修正液は使用不可

- 誤字は二重線で消す

- コピーは用紙の真ん中にする

この様に帰化申請書は書類作成に細かいルールを多数定めています。

ルールから外れていると、容赦なく書き直しを命ぜられます。

(新しい書類を持参するため、再度予約からやり直す羽目に)

特に間違えやすい部分は、住所表記ですね。

一般的には、「○○町5-5-7」という風にハイフンを使います。

帰化書類は「○○町5丁目5番7号」と公式の記載です。

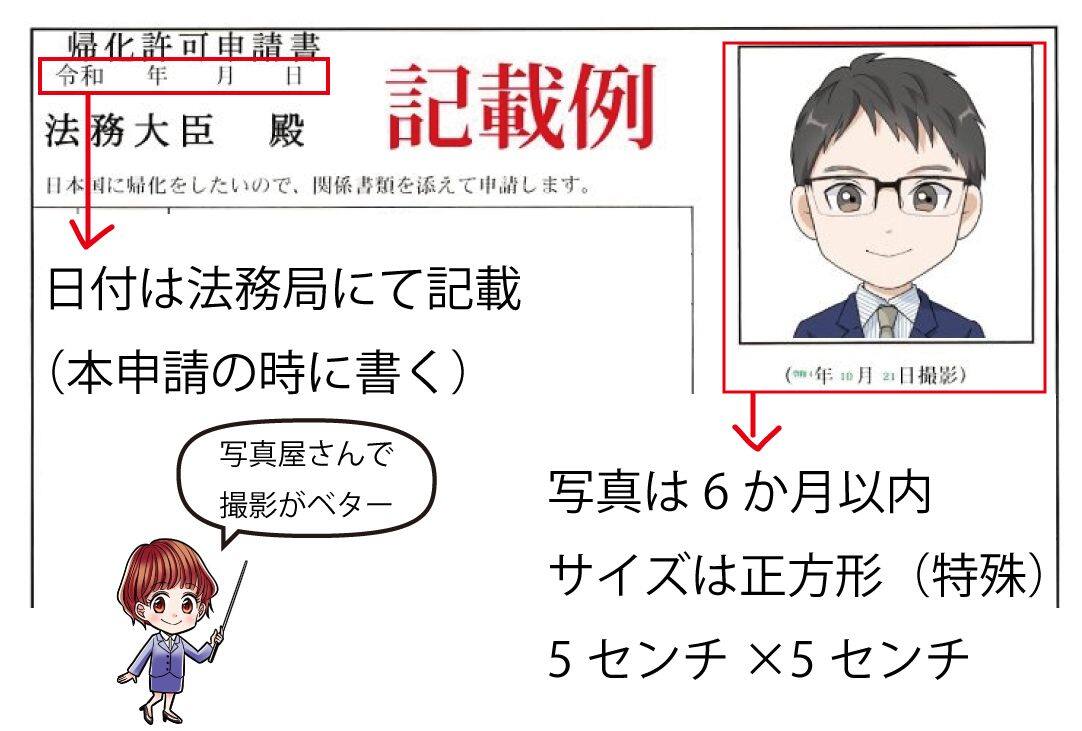

帰化申請書の日付と写真部分

まずは帰化申請書の最上段の箇所の書き方をご紹介します。

帰化申請書の日付

日付は書類記入段階では、何も書かない状態で提出します。

ここは法務局への本申請で、担当官から指示があった時にボールペンで書き込みます。

受理された段階の日付が入りますので、空欄で大丈夫です。

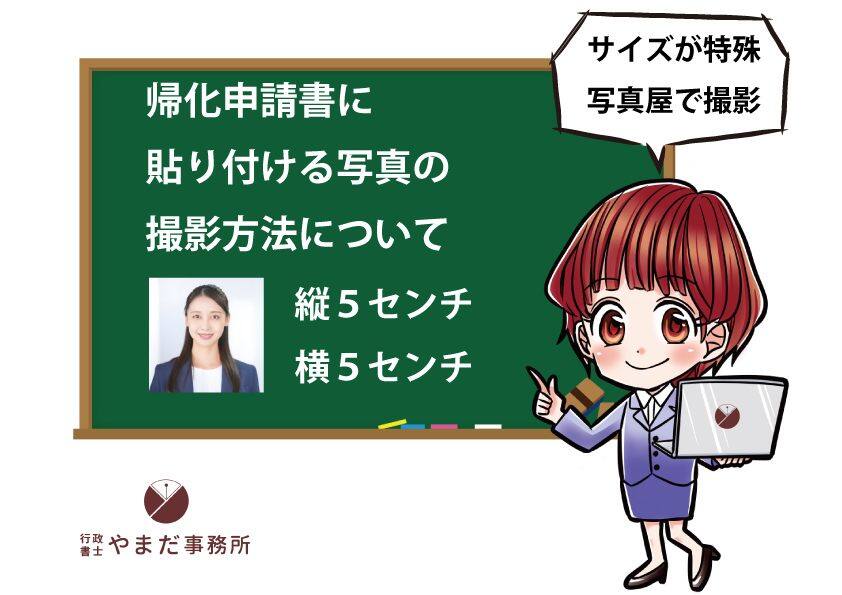

帰化申請書の写真

右上の写真部分です。

申請者の証明写真を貼り付けます。

写真のサイズは縦5センチ・横5センチと特殊な形です。

スーパーや駅中にある証明写真の機械では準備できないサイズです。

行政書士的には、写真館などの写真屋さんでサイズ指定した物を作る事をお勧めします。

写真は6か月以内に撮影した物が必要です。

(パスポートやビザ書類の使いまわしはNG)

写真の下に撮影日を記入します。

帰化申請の写真サイズや撮影方法については、別記事で詳しく解説しております。

ご興味がございましたら、こちらの記事もご覧ください。

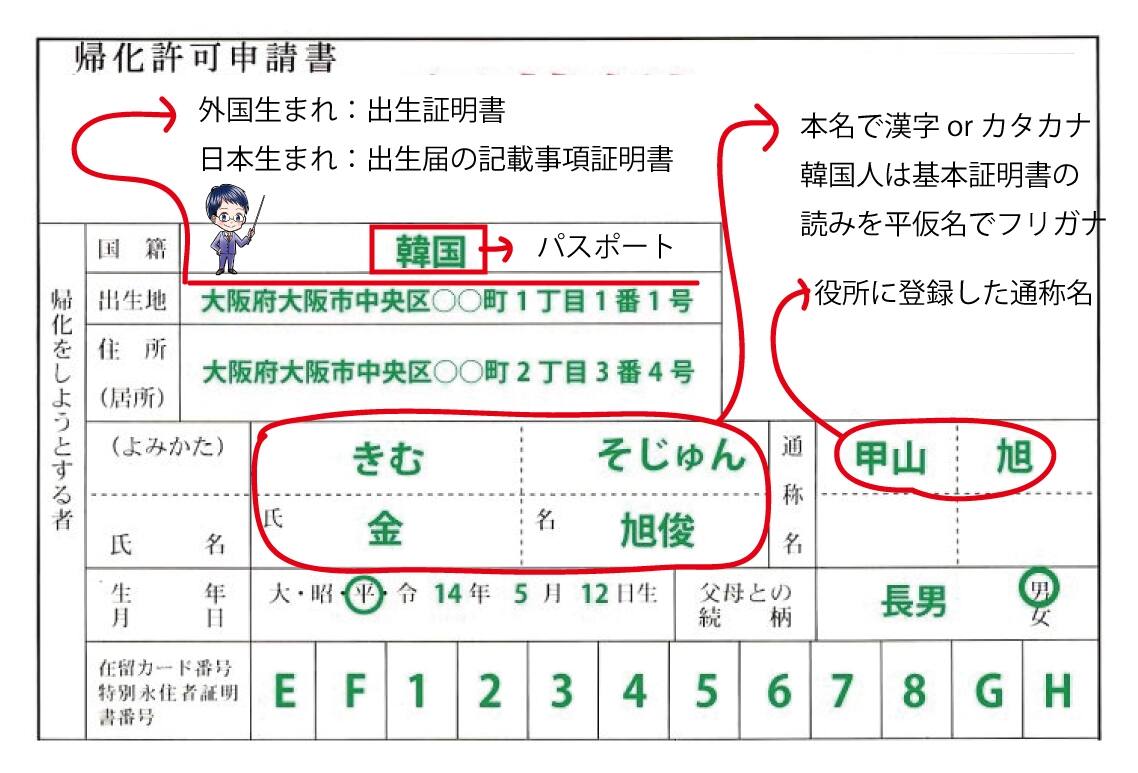

帰化申請書、帰化しようとする者の書き方

次は二段目の帰化しようとする者欄の書き方をご紹介します。

ここに帰化申請者の基本情報を記入していきます。

国籍の欄

申請者の国籍を記入します。

国籍証明書やパスポートに記載された国名です。

例:韓国、中国、台湾、ベトナムなど。

出生地の欄

帰化申請者が生まれた場所を記入します。

原則的に地番まで必要です。

これも出生証明書など公的書類を参考に記入します。

多くの出生届には、病院の住所と父母の住所の二つ書かれています。

基本は病院の住所、無ければ父母の住所を書きます。

日本生まれ(特別永住者など)の場合は、出生届の記載事項証明書に書かれた病院の住所を書きます。

出生届の記載事項証明書は住所を管轄する法務局で取得します。

記載事項証明書は取得するのに1か月近くかかります。

(原則的に非公開の情報の為)

住所(居所)

住民票に書かれた住所を記入します。

住所の書き方は、ハイフンを使わない方の住所です。

居所は住民票以外で申請者が住んでいる場所です。

例えば、単身赴任で住民票は東京で居所が大阪という場合ですね。

この様な場合は注意が必要です。

帰化申請の管轄が住民票上の住所ではなく、居所になります。

.png)

上記の場合、帰化申請をする法務局が、東京ではなく大阪法務局になる可能性。

どちらの法務局になるかは、役所に問い合わが必要です。

(よみかた)の欄

本名のふりがなを記入します。

使える言語は平仮名のみです。

例:「きむ そじゅん」、「さい てつまん」、「まいく すみす」

韓国籍の方は、基本証明書(戸籍の様なもの)に書かれた読み方をひらがなにします。

氏名の欄

帰化申請者の名前を記入します。

使える文字は、カタカナ、漢字の3種類です。

漢字圏以外の方は、カタカナになります。

中国簡体字や台湾繁体字は日本の漢字に変換します。

通称名

日本で通称名を使っている方は、ここに記入します。

今までに使っていた通称を全て記載です。

通称名は市役所で登録された名前になります。

ニックネームではありません。

生年月日

帰化申請者の生年月日を記入します。

帰化書類は、和暦がデフォルトです。

住民票などの公的書類に書かれた数字をそのまま記載です。

父母との続柄

申請者の両親から見た続柄を記入します。

義父母がいる場合も同様です。

例:長男、次男、三男、長女、次女、三女など

在留カード番号・特別永住者証明書番号

新しい様式で追加された部分です。

申請者が所持している在留カード・特別永住者証明書に書かれた12桁の番号を書きます。

一マスにつき、一文字で記入します。

カードを見ながら慎重に書きましょう。

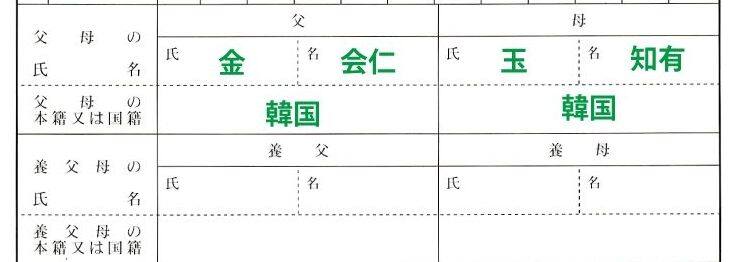

父母の名前と国籍欄

帰化申請者の次は、父母と養父母の欄です。

父母の氏名

申請者のご両親の名前を書きます。

申請者の名前と同じ要領で記入します。

(カタカナか漢字)

申請時点で亡くなっている場合は、「氏」の欄に「亡」の文字を追加します。

例:「亡○○」

父母の本籍または国籍

ご両親が日本人の場合は、戸籍に書かれた本籍地を書きます。

「日本」だけではなく、戸籍に記載された通り最後まで書きます。

外国人の場合は、国名だけで大丈夫です。

例:韓国、中国、台湾、ベトナム、フィリピンなど

養父母の氏名と本籍または国籍

帰化申請者に養父母がいる場合は、こちらも記入します。

書き方は父母の欄と同じです。

いない場合は空欄です。

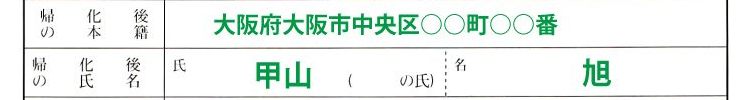

帰化後の本籍と氏名

この欄は帰化後に使用する本籍地と名前を記載する欄です。

帰化後の本籍

帰化が許可されると、戸籍が編さんされます。

それにあたり戸籍を置く場所を決める必要があります。

戸籍を置く場所を本籍地と言います。

本籍地は、日本国内なら何処でも置くことが可能です。

皇居や甲子園球場に本籍を置いている人も居ます。

(ちなみに弊所所長の大先輩は法隆寺を本籍地にしています。)

.png)

ただ遠方にすると、戸籍謄本を取る時に不便です。

本籍地を管轄する市区町村役場まで行かないと取れない…

圧倒的多数は、現住所を本籍地にしています。

住所を本籍にする時は、区役所の戸籍係に問い合わせが必須です。

(本籍と住所の表記が異なるため)

帰化後の氏名

帰化許可後に使用する名前を記入します。

名前は漢字、平仮名、カタカナの3種類に限定されます。

基本的には自由に定める事が可能です。

少し前にネットで「涼宮」の名字がバズっていました。

涼宮という名前は、有名だけど元々日本の名字には存在しない為。

原則は自由ですけど、変わった名前にすると日常生活で困った事になる可能性があります。

一度決めてしまうと改名は裁判所の許可が必要になります。

決める際は慎重に。

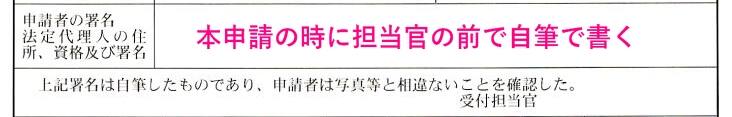

申請者・法定代理人の署名欄

次は申請者の証明欄と法務局の確認欄です。

もう少しで終わりです。

申請者の署名

書類作成時は空欄です。

(書いてしまった場合、最初から書き直しする羽目に)

ここは帰化の本申請の時に、法務局の担当官の前で書きます。

申請者が15歳未満の場合は、法定代理人(両親)が署名します。

法定代理人の場合は、住所と資格、署名の3点セットが必要です。

例:申請者 子○○が15歳未満につき

親権者 父 ○○○○ 母○○○○

この部分は担当官から書き方の指示が入るので、その通りに書けば問題ありません。

法務局担当官の確認欄

ここは法務局の職員が、本人確認しましたと書く欄です。

基本的には、何も書かないです。

電話連絡先

帰化申請書の最後の欄です。

電話番号

自宅の家電、勤務先の電話番号、携帯番号を記入します。

ここに書いた電話番号に、法務局から連絡が入ります。

例えば、面接の日時や帰化申請の結果など。

.png)

新様式の帰化申請書の書き方と記載例でした。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

【運営サイト】

無料相談のご予約